実数(浮動小数点)値用スピンコントロール ― 2006年07月01日 23:42

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/06/25/420537

で数値入力欄にスピンコントロールを付けていることを書きました。

スピンコントロールは値を整数で管理しています。

そのため整数の入力欄については、スピンコントロールで管理している値をそのまま使うことができます。

しかし実数(浮動小数点)の場合は、スピンコントロールで管理している整数値との間で独自にマッピングを行う必要があります。

RH1 FFT では、0 より大きい実数値に対して有効数字を二桁に設定して、以下のようにマッピングしています。

(左が整数値、右が実数値)

...

100 20

...

92 12

91 11

90 10

80 9

...

20 3

10 2

...

2 1.2

1 1.1

0 1

-1 0.99

-2 0.98

...

-10 0.9

...

-80 0.2

-90 0.1

-100 0.09

...

完全に正確ではありませんが、変換式は大体以下のような感じです。

<実数> = pow10(<整数> / 90 - 1) * ((<整数> % 90) + 10)

<整数> = (int)(log10(<実数>)) * 90 + <実数>/(pow10((int)(log10(<実数>) - 1) - 10)

実際にプログラミングするときは、実数計算の数値誤差や整数変換時の切り上げ・切り捨てなどを考慮する必要があります。

なお時間グラフの横軸範囲は、実数は実数ですが実質的には固定小数点なので、整数値と同じように扱っています。

で数値入力欄にスピンコントロールを付けていることを書きました。

スピンコントロールは値を整数で管理しています。

そのため整数の入力欄については、スピンコントロールで管理している値をそのまま使うことができます。

しかし実数(浮動小数点)の場合は、スピンコントロールで管理している整数値との間で独自にマッピングを行う必要があります。

RH1 FFT では、0 より大きい実数値に対して有効数字を二桁に設定して、以下のようにマッピングしています。

(左が整数値、右が実数値)

...

100 20

...

92 12

91 11

90 10

80 9

...

20 3

10 2

...

2 1.2

1 1.1

0 1

-1 0.99

-2 0.98

...

-10 0.9

...

-80 0.2

-90 0.1

-100 0.09

...

完全に正確ではありませんが、変換式は大体以下のような感じです。

<実数> = pow10(<整数> / 90 - 1) * ((<整数> % 90) + 10)

<整数> = (int)(log10(<実数>)) * 90 + <実数>/(pow10((int)(log10(<実数>) - 1) - 10)

実際にプログラミングするときは、実数計算の数値誤差や整数変換時の切り上げ・切り捨てなどを考慮する必要があります。

なお時間グラフの横軸範囲は、実数は実数ですが実質的には固定小数点なので、整数値と同じように扱っています。

定常的な振動を解析する場合 ― 2006年07月02日 09:54

今回は定常的な振動の解析の設定について書いてみます。

RH1FFTでは直接、加速度センサーや変位センサーが接続できないので、他のハードウェアを用いて測定した結果をUFFやWAVで取り込むか、振動の近くで音をマイクで測定することになります。

このうち、音として用いる場合には

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/06/27/423003

を参考にしてください。

UFFで取り込む場合は、[ファイル]-[UFFのインポート]から行います。WAVの場合はそのまま開くことができます。

その後、一番簡単な定常的な振動を解析する場合で、

1.解析すべき周波数(f)が分かっている場合

2.これから解析周波数を抽出する場合

の二つの場合がありますが、 だいたい音と同じで十分ですから

解析タブ

解析間隔 1000msec

FFT窓倍率 1

窓関数 方形窓

(ノイズが気になる場合はハニング、定量的に行う場合にはフラットトップ)

時間グラフタブ

表示モード 全体

ソノグラフタブ

スケール:振幅 対数

:周波数 対数

という設定でだいたいうまくいくと思います。

次は非定常な解析について書いてみます

RH1FFTでは直接、加速度センサーや変位センサーが接続できないので、他のハードウェアを用いて測定した結果をUFFやWAVで取り込むか、振動の近くで音をマイクで測定することになります。

このうち、音として用いる場合には

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/06/27/423003

を参考にしてください。

UFFで取り込む場合は、[ファイル]-[UFFのインポート]から行います。WAVの場合はそのまま開くことができます。

その後、一番簡単な定常的な振動を解析する場合で、

1.解析すべき周波数(f)が分かっている場合

2.これから解析周波数を抽出する場合

の二つの場合がありますが、 だいたい音と同じで十分ですから

解析タブ

解析間隔 1000msec

FFT窓倍率 1

窓関数 方形窓

(ノイズが気になる場合はハニング、定量的に行う場合にはフラットトップ)

時間グラフタブ

表示モード 全体

ソノグラフタブ

スケール:振幅 対数

:周波数 対数

という設定でだいたいうまくいくと思います。

次は非定常な解析について書いてみます

振動データの解析方法 ― 2006年07月03日 23:19

一般的な振動測定の方法について図で書いてみました。

正式なデータやアプリケーションの示し方はわからなかったので間違っていると思いますが、理解には問題ないと思います。

測定対象物に加速度センサーを貼り付けます(ボルト、接着剤、ワックス、磁石などで)

それにケーブルで接続(最近は電源を兼ねたICPカップリングを用いてダイレクトに接続)したデータレコーダー(あるいはFFTのハードウェア)に取り込み、それをPC内でハードディスクに書き込みます。

通常はそのデータはオリジナルのバイナリデータなので、アプリケーション内でそれを汎用的なWAVあるいはUFFに変換します。

それをRH1FFTに取り込みます

正式なデータやアプリケーションの示し方はわからなかったので間違っていると思いますが、理解には問題ないと思います。

測定対象物に加速度センサーを貼り付けます(ボルト、接着剤、ワックス、磁石などで)

それにケーブルで接続(最近は電源を兼ねたICPカップリングを用いてダイレクトに接続)したデータレコーダー(あるいはFFTのハードウェア)に取り込み、それをPC内でハードディスクに書き込みます。

通常はそのデータはオリジナルのバイナリデータなので、アプリケーション内でそれを汎用的なWAVあるいはUFFに変換します。

それをRH1FFTに取り込みます

ショートカットキー ― 2006年07月06日 03:51

次バージョンではショートカットキーを追加しようと考えています。

Ctrl+O で [ファイル]-[開く] が実行できたりするやつです。

私自身は、RH1 FFT でファイルを保存するのに Ctrl+S が使えないことにストレスを感じていました。

ただ、Ctrl+S は通常 [ファイル]-[保存] に割り当てられているものですが、RH1 FFT では [ファイル]-[名前を付けて保存] しかありません。

[名前を付けて保存] に Ctrl+S を割り当てるのは、少し標準から外れることになります。

そういうこともあるので、[オプション] にショートカットキー割り当て機能を追加することになると思います。

カスタマイズできるにしても、デフォルトである程度便利なキー割り当てをしておきたいと考えていますので、アイデアや希望があればお知らせください。

Ctrl+O で [ファイル]-[開く] が実行できたりするやつです。

私自身は、RH1 FFT でファイルを保存するのに Ctrl+S が使えないことにストレスを感じていました。

ただ、Ctrl+S は通常 [ファイル]-[保存] に割り当てられているものですが、RH1 FFT では [ファイル]-[名前を付けて保存] しかありません。

[名前を付けて保存] に Ctrl+S を割り当てるのは、少し標準から外れることになります。

そういうこともあるので、[オプション] にショートカットキー割り当て機能を追加することになると思います。

カスタマイズできるにしても、デフォルトである程度便利なキー割り当てをしておきたいと考えていますので、アイデアや希望があればお知らせください。

RH1 FFT を Windows エクスプローラに登録するツール ― 2006年07月07日 23:35

「Windows エクスプローラに登録する」というのは正確な言い回しではありませんが、ニュアンスは合っていると思います。

以前 RH1 FFT でファイルを開くいろいろな方法について書きました。

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/02/02/236823

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/02/05/240833

その中でショートカットファイルの作成やレジストリの編集を手で行う方法について書いているのですが、それを行うツールを作成してみました。

上がその画面です。

公開するかどうかは、少し内部で評価してから決定します。

そんな大げさなものではないんですが。

以前 RH1 FFT でファイルを開くいろいろな方法について書きました。

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/02/02/236823

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/02/05/240833

その中でショートカットファイルの作成やレジストリの編集を手で行う方法について書いているのですが、それを行うツールを作成してみました。

上がその画面です。

公開するかどうかは、少し内部で評価してから決定します。

そんな大げさなものではないんですが。

現在 PC で鳴っている音を録音する方法 ― 2006年07月09日 23:25

現在 PC で鳴っている音を録音する方法について、過去にも

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/02/21/262966

で紹介しましたが、「ヘルプを見てください」であまり親切ではなかったのでもう少し詳しく書いてみます。

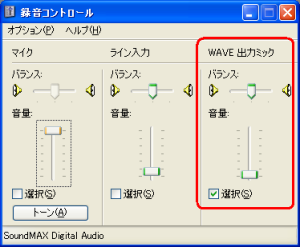

RH1 FFT で [ツール]-[録音ボリューム設定] を実行すると、上のようなダイアログが表示されます。

(表示内容はシステムによって多少違いがあります)

これは Windows 標準の画面です。

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/03/07/281384

この場合は一番右の赤で囲っている [WAVE 出力ミック] ("ス" が抜けている?)が、現在 PC で鳴っている音を表しています。

これを選択すると、マイクを通さずにPC で鳴っている音を直接取り込むことができます。

「現在 PC で鳴っている音を録音できる」 とわざわざ謳っているソフトウェアがあるんですが、本質的にはこれと同じことをやっているはずなので少し不思議な感じがします。

使ってみたことはないのですが、何か特別なことがあるんでしょうか?

ちょっとした工夫で便利になるなら RH1 FFT でも採用したいと思いますので、情報があればお寄せください。

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/02/21/262966

で紹介しましたが、「ヘルプを見てください」であまり親切ではなかったのでもう少し詳しく書いてみます。

RH1 FFT で [ツール]-[録音ボリューム設定] を実行すると、上のようなダイアログが表示されます。

(表示内容はシステムによって多少違いがあります)

これは Windows 標準の画面です。

http://cessna373.asablo.jp/blog/2006/03/07/281384

この場合は一番右の赤で囲っている [WAVE 出力ミック] ("ス" が抜けている?)が、現在 PC で鳴っている音を表しています。

これを選択すると、マイクを通さずにPC で鳴っている音を直接取り込むことができます。

「現在 PC で鳴っている音を録音できる」 とわざわざ謳っているソフトウェアがあるんですが、本質的にはこれと同じことをやっているはずなので少し不思議な感じがします。

使ってみたことはないのですが、何か特別なことがあるんでしょうか?

ちょっとした工夫で便利になるなら RH1 FFT でも採用したいと思いますので、情報があればお寄せください。

不具合情報 ― 2006年07月12日 12:43

ノートPCにて測定を行っている際にトリガーが働かないという不具合が発生しました。

事象的には

1.録音している際に、トリガーを設定しているにもかかわらず、トリガーを越える前に録音が開始してしまう

2.原因としては録音ボタンを押した際に-1のデータが瞬間的に記録されて、トリガーをレベルを超えてしまう

3.これはトリガーをオフにしても、録音の先頭0.001秒程度の-1が記録されているため、FFTの結果にも影響をあたえてしまう

というものでした。今までこのPCで問題なかったのですが、アプリを一度落として再度立ち上げても解決しませんでした。

後日再度確認すると、特に不具合が再現せず、従来どおり問題なく動作しました。

結果的に原因が特定される前に直ってしまったため、原因の特定と修正が出来ておりません。もしもトリガーが働かないなどの同様の事象がおきましたら、メールもしくはこのブログにて連絡いただけますと助かります。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

事象的には

1.録音している際に、トリガーを設定しているにもかかわらず、トリガーを越える前に録音が開始してしまう

2.原因としては録音ボタンを押した際に-1のデータが瞬間的に記録されて、トリガーをレベルを超えてしまう

3.これはトリガーをオフにしても、録音の先頭0.001秒程度の-1が記録されているため、FFTの結果にも影響をあたえてしまう

というものでした。今までこのPCで問題なかったのですが、アプリを一度落として再度立ち上げても解決しませんでした。

後日再度確認すると、特に不具合が再現せず、従来どおり問題なく動作しました。

結果的に原因が特定される前に直ってしまったため、原因の特定と修正が出来ておりません。もしもトリガーが働かないなどの同様の事象がおきましたら、メールもしくはこのブログにて連絡いただけますと助かります。

ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

RH1FFTで解析できること ― 2006年07月13日 22:12

先日、解析事例を掲載したのですが、書きながら思ったのですが、音声だけでも(つまりRH1FFT+マイクだけでも)そこそこ振動の解析ができるということです。

一般的には、流れとしては

1.実稼動での状況把握(発生している問題の再現、及び発生しない場合の比較)

2.静止状態での振動特性把握

3.原因追求

4.対策検討

5.対策実施、効果確認

という流れになると思うのですが、1.では音声でもだいたいわかります。

また、2.は通常はインパルスハンマー+3軸加速度センサを用いることが一般的ですが、どこが揺れているのかを診断するだけならば、普通のハンマー(低周波ならプラスチックハンマ、高周波は金属ハンマ(鉄or銅))を用いてマイクを十分近づければ、対象の周波数がどこからでているのかわからないことはないです。

どこが揺れいているのかわかれば、3.で仮説をたて、4.5.と進めることは可能であり、うまくいくかは、才能と運と技術力によると思います。

一般的には、流れとしては

1.実稼動での状況把握(発生している問題の再現、及び発生しない場合の比較)

2.静止状態での振動特性把握

3.原因追求

4.対策検討

5.対策実施、効果確認

という流れになると思うのですが、1.では音声でもだいたいわかります。

また、2.は通常はインパルスハンマー+3軸加速度センサを用いることが一般的ですが、どこが揺れているのかを診断するだけならば、普通のハンマー(低周波ならプラスチックハンマ、高周波は金属ハンマ(鉄or銅))を用いてマイクを十分近づければ、対象の周波数がどこからでているのかわからないことはないです。

どこが揺れいているのかわかれば、3.で仮説をたて、4.5.と進めることは可能であり、うまくいくかは、才能と運と技術力によると思います。

バグ情報:録音時間上限付きで録音したものを再生するとデータがずれる ― 2006年07月15日 18:59

V1.30 で以下のバグがありました。

V1.21 以前のバージョンでは発生しません。

バグ修正版 (V1.31) を出すかどうかは改めて検討します。

[再現手順]

1. オプションの録音ページで [録音時間の上限を設定する] を On に、[録音時間の上限を超えたら録音を停止する] を Off にする。

2. 録音時間上限を超えて録音する。

(古い録音データは順次切り捨てられる)

3. 録音を停止して再生する。

4. 一度他のタブに切り換えてから、再度 [録音データ] タブを開く。

--> データがずれて表示される。

[回避策]

一度ファイルに保存してからそのファイル開くと、正しく表示されます。

V1.21 以前のバージョンでは発生しません。

バグ修正版 (V1.31) を出すかどうかは改めて検討します。

[再現手順]

1. オプションの録音ページで [録音時間の上限を設定する] を On に、[録音時間の上限を超えたら録音を停止する] を Off にする。

2. 録音時間上限を超えて録音する。

(古い録音データは順次切り捨てられる)

3. 録音を停止して再生する。

4. 一度他のタブに切り換えてから、再度 [録音データ] タブを開く。

--> データがずれて表示される。

[回避策]

一度ファイルに保存してからそのファイル開くと、正しく表示されます。

逆再生機能 ― 2006年07月17日 23:52

一応硬派を謳っている RH1 FFT ですが、お遊びのような機能もあります。

[録音データ加工] の中の再生速度変更機能などはその例だと言えるでしょう。

で、その一環として(?)、逆再生機能を付けてみました。

といっても直接逆再生するのではなく、データの順序が逆になったものを新しく作成するものです。

[録音データ加工] の一機能になります。

使い道は…巷にある逆再生音声を元のデータに戻したりすることができます。

………

まああっても困ることはないでしょう :-)

[録音データ加工] の中の再生速度変更機能などはその例だと言えるでしょう。

で、その一環として(?)、逆再生機能を付けてみました。

といっても直接逆再生するのではなく、データの順序が逆になったものを新しく作成するものです。

[録音データ加工] の一機能になります。

使い道は…巷にある逆再生音声を元のデータに戻したりすることができます。

………

まああっても困ることはないでしょう :-)

最近のコメント